高熵材料由多個主要元素在接近等莫耳下組合而成,是近年材料科學最熱門的領域,元素多樣化的組合突破傳統限制讓週期表產生新生命,也開啟了材料應用的創新選擇。

國立成功大學電機系施權峰教授組成的跨領域高熵團隊,結合成大材料系劉浩志教授、許文東教授、臺師大光電所楊承山教授以及成大葉政賢博士生等研發團隊的專業,運用鍍膜、計算材料科學、太赫茲(兆赫)光電子學、原子級表面技術,解鎖該領域重要的學術課題,研發出全新的高熵材料,兼具導電又耐磨的特性。將其鍍製在原子力顯微鏡探針表面時可以延長使用壽命,並增強探針在掃描物體表面時的原子級表面影像。這項傑出的成果已刊登在國際頂尖期刊「Nature communications」,引起全球關注。

這項研究從光學、力學、電學和計算材料科學的學理出發,提出了高熵材料可以透過元素線性組合設計電導,並證明電子傳輸行為跟電子有效質量、電漿頻率與鬆弛時間有關聯,這是高熵材料領域重要發現。在此基礎之上,未來高熵材料的設計將更為寬廣,論文標題為 Low-frequency conductivity of low-wear high-entropy alloys。

施權峰教授表示,這篇研究是跨領域合作的成果,在高熵合金的導電機制學理上有重要的貢獻,相關延伸應用能夠帶來半導體、連接器、通訊、被動元件等產業,並帶來突破性革命。

許文東教授指出,高熵合金過往的研究著重在其機械性質,然對其光學性質和電性質的研究可以拓展其在半導體領域的應用,對一個新興材料而言是很令人興奮的事。透過模擬計算的方法,開發高熵和金的光學性質和電性質的預測模型,可以加速這種材料在光電半導體的應用,有助於將此材料推向產業化。

劉浩志教授表示,高熵材料的研究已經由學理的探討,進入了產業應用的階段;這次將高導電低磨耗高熵材料應用在掃描探針量測技術上,確切展現高熵材料的優勢,也開啟了更多產業關鍵技術提昇的可能。

楊承山教授說明,高熵材料全新的電子傳輸與光學特性將決定其可以應用的場域,而如何從基礎物理出發,發展出適合它的量測手段並描繪出機制,將有助於提升未來光電半導體元件之效能和設計理念。團隊感謝國科會高熵專案計畫多年的支持。

維護單位: 新聞中心

更新日期: 2024-07-04

研發團隊核心成員,成大電機施權峰教授(右二)、成大材料劉浩志教授(右一)、成大材料許文東教授(中)、臺師大光電楊承山教授(左二)以及成大電機博士生葉政賢(左一)

成大電機施權峰教授帶領的電機/材料跨領域研究團隊將重要研究論文刊登於全球頂尖期刊《自然通訊(Nature communications)》圖為論文首頁

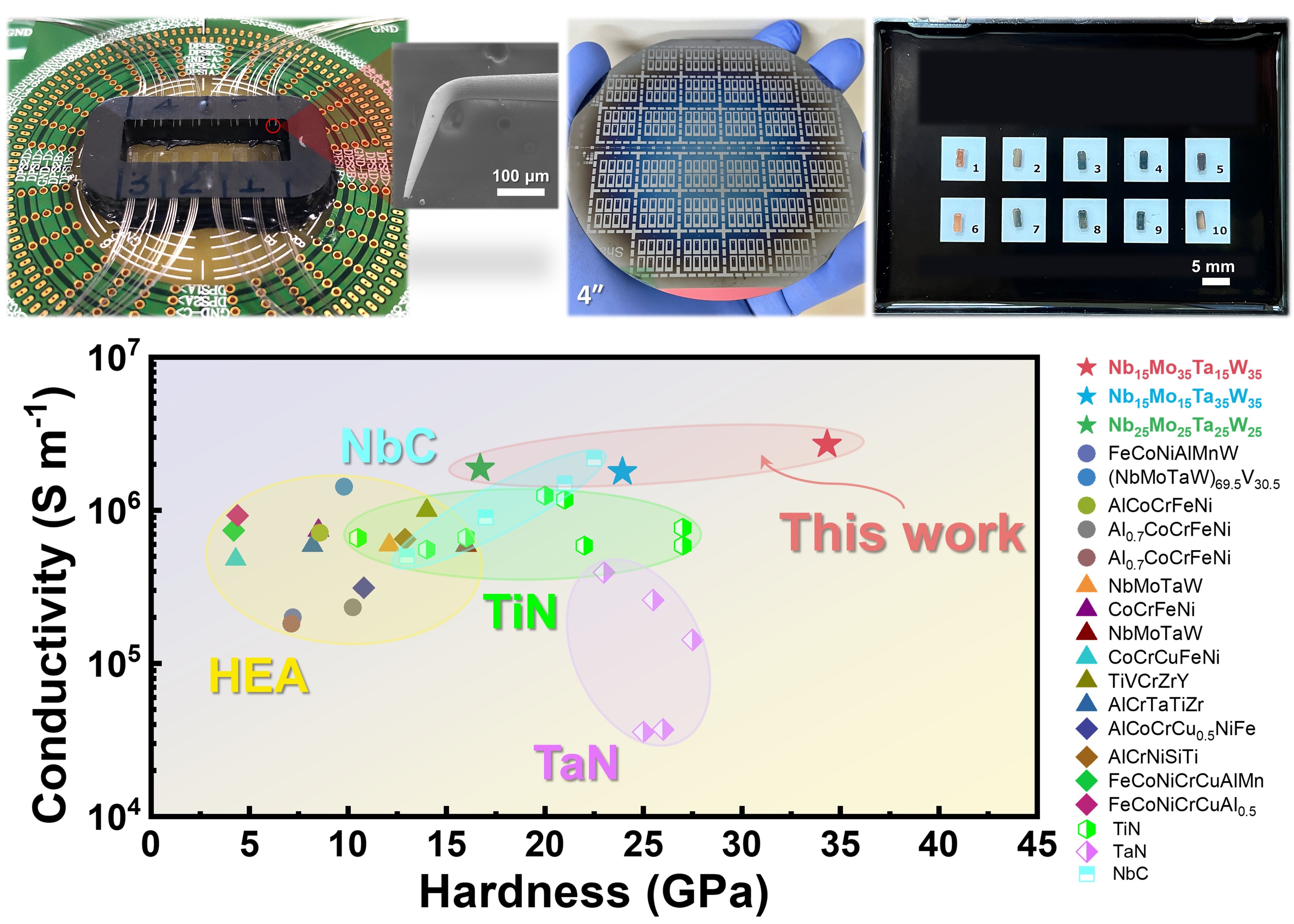

此研究建立高熵合金系統的導電模型,設計具有高導電和高耐磨性的合金成分,將其應用於半導體晶圓測試探針卡的 ReW 探針表面鍍膜,經 20 萬次探針磨耗測試比商用探針減少 50% 以上的磨耗(左上);應用於原子力顯微鏡探針表面鍍膜,比商用探針減少 70-80% 的磨耗並提高原子級分辨(右上)。下半部的分佈圖顯示相比於工業應用常見硬質膜以及學術文獻中的高熵合金薄膜,施教授團隊提出的 Nb-Mo-Ta-W 薄膜兼具高導電與高耐磨的特性優勢,展現了產業應用的巨大潛力。